湯浅町内②(醤油発祥の地)

醤油発祥地との大きな看板が掲げられています。 醤油とは醤(ひしお)を搾った汁という意味で、鎌倉時代に由良の興国寺の開祖「法灯国師」が「金山寺味噌」の製法を中国から持ち帰りましたが、桶底に溜まった瓜や茄子などの野菜から出る水分が美味しいことから、その汁を利用するようになり、国師の母のお世話をした「お生」が湯浅出身だったことや、山田川の水質が醤油造りに適していたことが湯浅の醤油の始まりと言われています。 その後、醤油醸造の技術は千葉県の野田・銚子や兵庫県の小豆島に伝わり大量生産されるようになります。 |

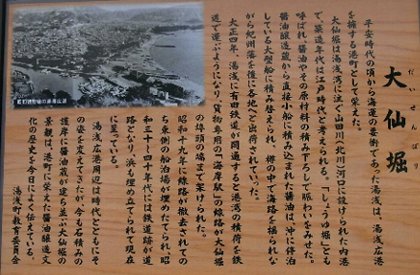

「大仙堀」は角長の裏にある醤油の原材料や商品が積み下ろしされた内港、 |

|

|

|

|